こんにちは、くうこです

今回は透明水彩パレットの作り方の基本をご紹介します。

独学で透明水彩を0からはじめた方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。

パレットを基本にそって作るとこんな利点があります。

パレットを基本にそって作るメリット

- 透明感のある絵が描けるようになる

- 3色以上混ぜても濁りにくくなる

- 補色や反対色について理解が深まる

つまり初心者さんも早い段階で混色の理解が深まり、透明感のある絵を描けるようになるという事です\(^o^)/

ただここで紹介するのは基本であり、絶対ではありません。

水彩に慣れてきたらご自身が使いやすいようにどんどんカスタマイズしていくともっと楽しくなります。

それではまず、基本的なパレットの作り方をご紹介します。

透明水彩パレットの作り方

実はパレットの作り方にもしっかりと基本があります

初心者さんはまず基本にそってパレットを作ることをおすすめします。慣れてきたら自分流にどんどんアレンジしていくともっと楽しいです^^

私は水彩画家の永山裕子先生(@yuko_nagayama)に憧れているので、今回は永山裕子先生の著書やDVDなどに基づいてパレットの作り方をご紹介していきます。

永山裕子先生は初心者さん向けの技法書なども複数出版されており、水彩の基本はもちろんのこと、ご自身の技法を惜しみなくすべて教えてくださる所が大好きです。

永山裕子先生の詳細

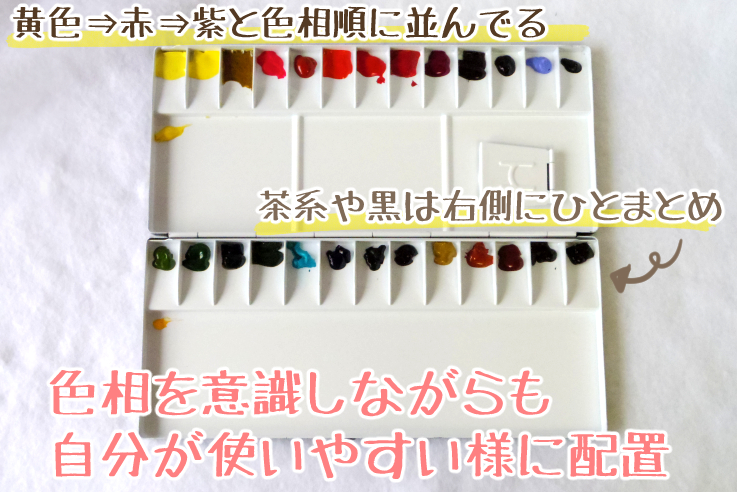

これが私の自作パレット

まず最初に私のパレットを簡単にご紹介します

上段は黄色からはじまり、橙色⇒赤色⇒紫色と色相環の順番を意識して配置しています。

下段にも色相環を意識して緑と青をならべ、そして茶色やグレーなどは右にひとまとめに配置してあります。

一応このパレットはこれから紹介する基本にそって作ってあります。

このパレットを作った工程は以下の記事で紹介しています。

水彩パレットについて

水彩用パレットには様々な種類がありますが、今回は基本を紹介するので1番スタンダードな折りたたみ式のパレットを使用しました。

パレットは100円均一に売られているプラスチック製のもので十分です。

私も一番最初はダイソーの水彩パレットを使用していました

現在は高級感もあり、耐久性にも優れたオシャレでカッコいい≪アルミパレット≫を愛用しています。

ハーフパンを使用している方も、配置の基本は同じになります。

おすすめのアルミパレットはこちら

パレット作りの基本を5つ紹介

透明水彩パレットの基本的な作り方

- 絵の具は固めて使う

- 水彩パレットは洗わなくていい

- 色相環を意識して並べる

- 初心者の内は白と黒をパレットに出さない

- 絵の具はパレットにたっぷりと出して固めておく

基本1:透明水彩絵の具は固めて使う

透明水彩絵具はチューブからパレットに出し、一旦乾かしてから使います。

そして固まった絵の具をその都度水で溶かしながら彩色します。

ここがアクリル絵具や油絵具と違うところですよね。

透明水彩は固まっても何度でも水で溶かせます!

大変コスパが良くお財布に優しい画材です。

基本2:パレットは洗う必要なし

透明水彩絵具はいったん固めて、水で溶かしながら使用するものなのでパレットは洗ったりしません。

もし混色するスペースがなくなってきたり汚れが気になってきた場合は、ティッシュなどで拭きとってキレイにします。

永山裕子先生のパレット

永山裕子先生のパレットはもはやそれ自体がアートと言うか、芸術作品です\(^o^)/

多分ですが1度も洗い流したことがないと思われます。

にも関わらずこれほどまでに透明感のある美しい絵をかけるのはもちろん先生の才能や努力の賜物でもありますが、しっかりと基本にそってパレットを作っているからだと思います。

基本3:色相順に配置する

次に色の配置、並べ方についてご紹介します

絵の具は仕切りに1色ずつ出して固めておきます。ただ色を適当に並べてはいけません。

色相環を意識して配置することがとっても大切です!

色相環とは

色相環とは色相(黄・赤・青・緑など)を環状にしたもの。

もっと詳しく知りたい方はこちらの【W&N三原色で色相環作ってみた(透明水彩)】と言う記事も合わせてご確認ください。

上記の色相環は私が手作りしたものになります。

頂点に黄色があり、時計回りに黄色⇒みどり⇒青⇒赤⇒橙⇒黄色となっています。

パレットの仕切りには、この色相環を意識して順番通りに絵の具を配置することが推奨されています。

プロの方もちゃんと色相を意識して絵具を配置しています。

なぜ色相環の順に並べるのか

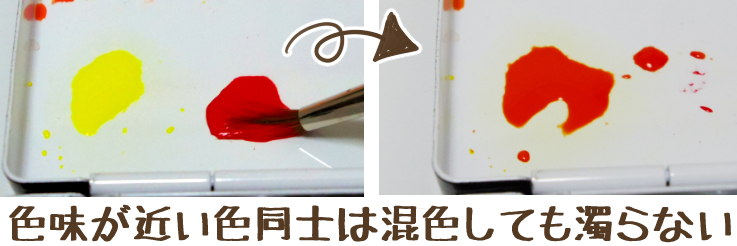

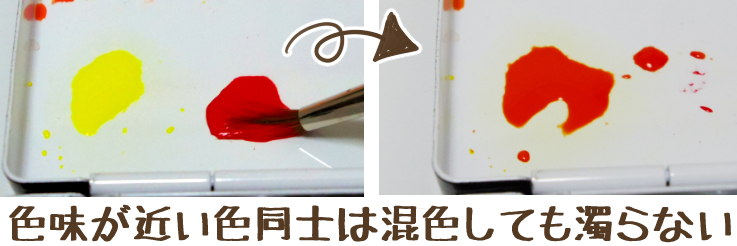

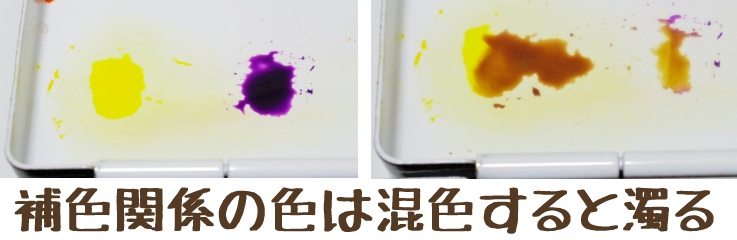

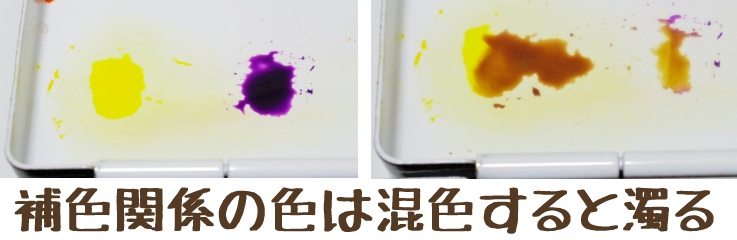

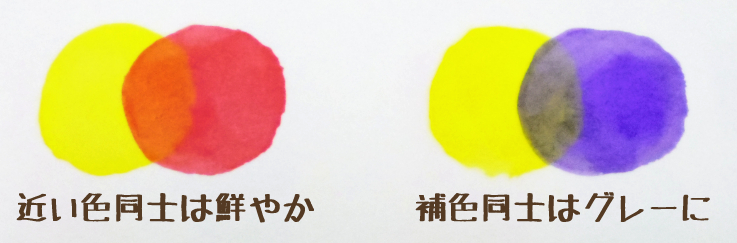

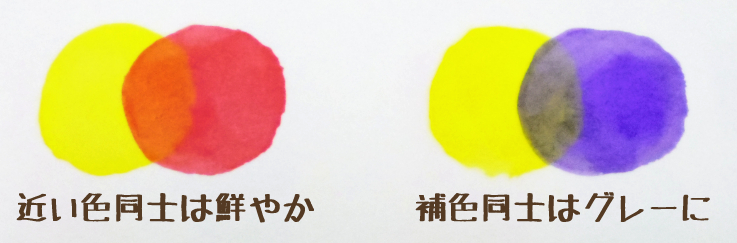

なぜそんなことをしなければいけないのかと言うと、絵の具を混色させるとき濁らせない為です。

色相環で隣り合う色同士は混色しても濁りません。

混色しても鮮やかに発色します。

一方、色相環の正反対に位置する色は混ぜると必ず濁ります。

補色の関係にある色同士を混ぜると彩度を失い濁ってしまうんです

プロの方はどの色を混ぜると美しく発色するのか、もしくは濁るのかをしっかりと理解していますが、初心者さんは覚えるのが大変ですよね。

パレットを色相環に沿って作ることで初心者さんでもひと目でどの色が補色なのか判断できるようになります。

つまり、初心者さんでも透明感のある絵を描けるようになるという事です\(^o^)/

どの色を混ぜても濁ってしまうと言う方は、絵の具を色相環の順番に並べて、隣り合う色同士を混色するように心がけてみてください。

またその逆で、モチーフの陰影にはあえて絵具を濁らせて表現したりもします。

濁らせたくないときは近い色同士を混ぜ、影など暗い色を作りたい時はわざと離れた色を混色すると覚えておくと便利です。

色相環の順に並べておくと、補色や反対色の理解が深まるのでより一層水彩が楽しくなります。

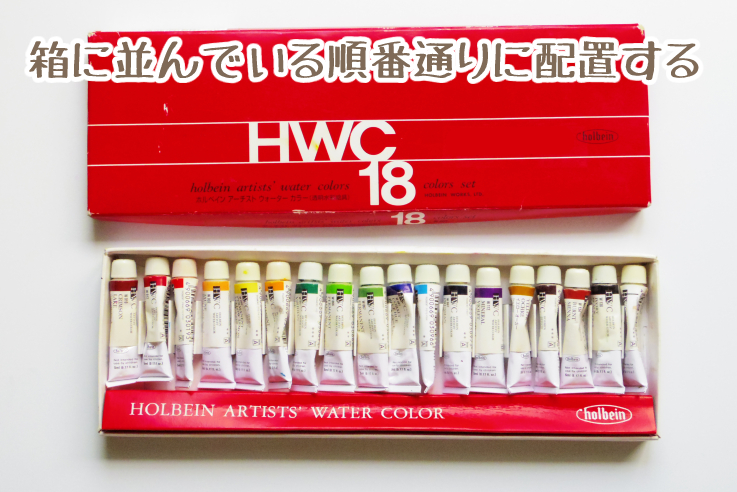

初心者さんは絵具セットの順番どおりに並べてもOK

色相順に並べる以外にも、おすすめの並べ方があります。

それは12色セットや18色セットなど、セット売りされている絵具は箱の並び順のままパレットに配置するのがベストです。

セットの並びはメーカーさんが推奨している1番使いやすい順番となっています

ほとんどが色相環に沿って箱に並べられているので、初心者さんは箱に並んでいる順番どおりにパレットに入れておけば大丈夫です。

絵具の並べ方の基本

- 色相環の順に並べる

- またはセットに入っている順番通りに並べる

基本4:初心者のうちは白と黒をパレットに出さない

透明水彩は基本『白は使いわない』です。

白は紙の白を利用して表現します。

また絵の具に不透明の白を混ぜてしまうと濁ってしまい、せっかくの透明水彩絵具の良さが消えてしまいます。

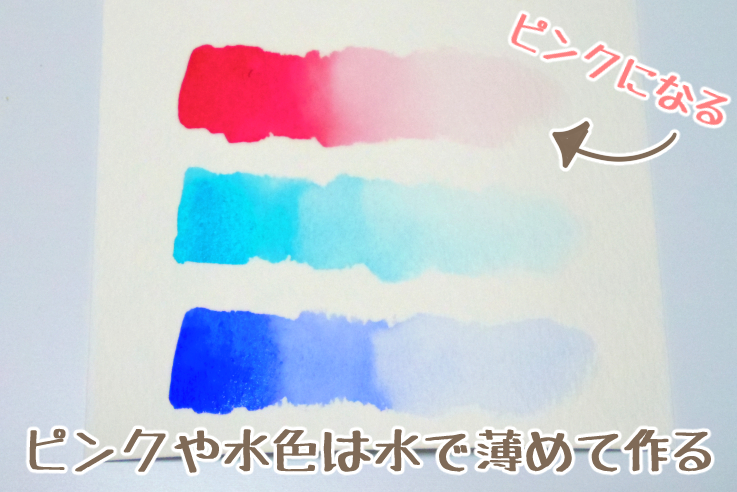

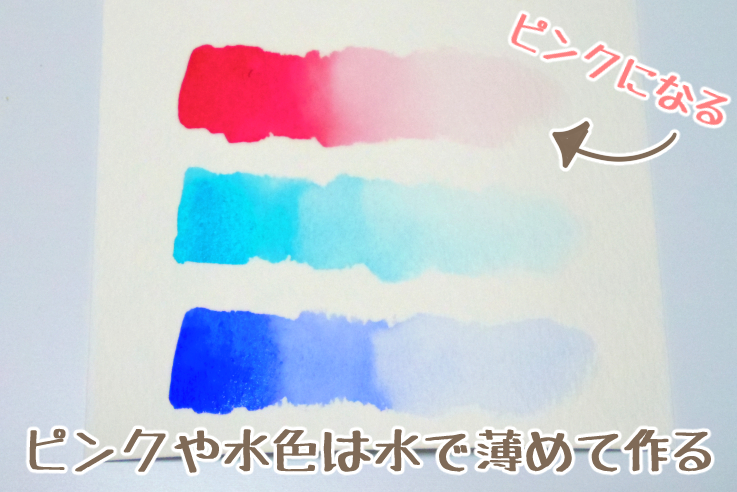

初心者さんはピンクや水色を作ろうとして白を混ぜてしまう方もいるので、最初の内はあえて白をパレットに出さないようにしておくのも一つの手です。

ただ私は白い絵具もよく使います

白い絵具を使うと透明感が無くなることや、透明感のあるピンクや水色を作る時は白を使わないなどをしっかりと理解した上で使用する分には何の問題もありません^^

芸術は自由です。そして白はあると便利な色です。基本を身に付けてから必要な方は使えば良いし、必要でない方はそのまま使わないで良いと思います。

白を使わないピンクや水色の作り方

例えば、初心者さんはピンク色を作ろうとして赤に白を混ぜてしまう方もいます。水色を作ろうと青に白を混ぜてしまったり。

もちろんそれもありです!

しかし初心者さんがそれを安易にやりすぎてしまうと透明感のない絵になってしまいます。それなら初めから不透明水彩で描いた方がいいです。

透明水彩の魅力はやはり鮮やかな透明感です

ピンクで彩色したい場合は、赤系の色を水で薄く溶くとピンクになりますし、水色は青系の色を水で薄く溶くと透明感のある水色になります。

安易に白を使わない為にも、ある程度透明水彩に慣れるまでは白色はパレットに出さない方がいいです。

もちろん、ちゃんと目的があって白を使うのはまったく問題ないです

まずは勉強の為にも、水彩に慣れるまではあまり白に頼らず考えながら塗るのがおすすめです。

初心者の内は黒色をパレット出さない方がいい理由とは

そして黒。この色も初心者さんが安易に使ってしまうと透明感のない絵になってしまいます。

黒は補色同士を混ぜれば誰でも簡単に作れます

なのでまずは混色の知識や経験をしっかりと積んでから黒い絵具を使った方が良いです。

何故かと言うと、初心者さんは影は暗く見えるからと言う理由で黒い絵の具を使おうとしてしまい、透明感のない濁った影になってしまうからです。

影は一見黒く見えますが、影にも様々なグレーがあります。

影は黒い絵の具を使うのではなく、補色同士を混ぜてグレーを表現すると透明感のある自然な影を演出できます。

補色を混ぜてつくることにより、黒でも青みのある黒だったり、赤みのある黒だったり、緑みをおびた黒だったりと様々です。

初心者の内から自分で黒やグレーを作るように意識すると、混色の知識が自然と身につき、彩色の幅がグングン広がっていきます。

と言うか、かなり水彩の表現が上達します!

これは私が水彩をはじめて半年くらい経った頃に描いたりんごの水彩画ですが、黒い絵具と白い絵具を使わずに描いています。

影もグレーなのに透明感が出ていると思います。

まずは白と黒をなるべく使わない練習をしてみてください^^

白と黒をパレットに出さない理由は永山裕子先生から教わった

永山裕子先生は初心者の内はパレットに白と黒を出さないことを推奨しています。理由は上記で述べた通りです。

ただ、絵の具の黒をすごく効果的に上手く使う方もいるので絶対にダメというわけではなく、初心者さんが安易に使わないために混色をある程度理解してから使用しましょうとのこと。

基本5:絵具はたっぷり出そう

絵の具はパレットにたっぷり出すのがおすすめです。

少しずつ出して使う方もいると思いますが、いざ絵を描こうとしたとき絵の具が足りなくて、のびのびとした絵が描けなくて失敗してしまった…なんてことにも繋がります。

水彩はスピードも大切です。

描いている途中で絵具が足りなくなり慌ててチューブから出しても、その間に絵が乾いてしまっていたら…、想像するだけで怖いです。

あと同じ色を二度と作れないこともよくあります

なので広範囲を塗る時は、大量の絵の具と大量の水が必要になるので、あらかじめたっぷりと絵具をパレットに出しておくことをおすすめします。

永山裕子先生はチューブを丸ごと1本絞り出している

これは水彩画家の永山裕子先生著書の本に書いてあったのですが、絵の具はチューブまるごと1本をパレットに全部絞り出してしまった方が良いとのこと。

チューブに入ったまま絵の具が固まってしまい、使えなくなる恐れがあるので、あらかじめすべてパレットに出して乾燥させて使うのが良いとのことです。

たしかに、その方が絵の具を無駄にするリスクは減りますよね。

ちなみに私はチューブ1本全部絞らず、自分に必要な分だけ絞り出す派です

あくまでも推奨なので、そこは人それぞれで良いと思います。

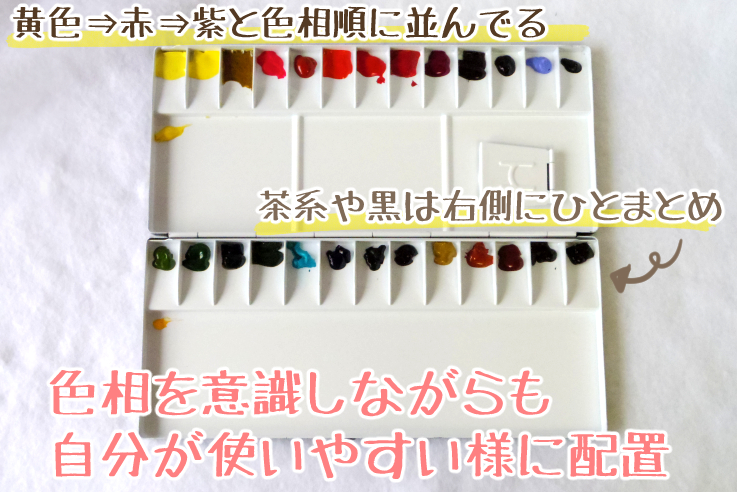

実際にパレットを作ってみた

上記で紹介した基本に沿って実際にパレットを作ってみました。

まず色の配置ですが、上段が黄色⇒赤⇒紫と色相環の順番に並んでおり、下段の先頭は緑⇒青と並び、色相環を意識して配置しています。

私は一番左端に黄色を置いていますが、作家さんによって一番端が赤だったり緑だったりと様々です。

私の場合、絶対一番左端に黄色がないと使いにくいのでそうしています。

そして下段の右端には茶系やグレーを配置。

使用したアルミパレットはホルベイン製のものです。以下の記事でレビューしています。

2022年現在のパレットはこちら

色見本の作り方とメリット

パレット作りが終わったら、今度は色見本を作ってみてください。

水彩絵具はパレットに出した色と、実際に紙に塗った時の色とだいぶ印象が違います。

パレットにある青色は黒くくすんでいますが、実際に水に溶いて紙に塗ってみると大変鮮やかに発色します。

紙に塗るまで本当の色がわからないので、あらかじめ色見本を作っておくと便利です

この色見本で実際の色を確認しながら絵を描いていきます。

どの色かすぐにわかるように、パレットの並び順に色見本を作り、色名もしっかり書いておきます。

最初は何十色もの色名を覚えるのが大変かと思いますが、色見本を見ながら絵を描いているといつのまにか自然に色名をすべて覚えてしまいます。

色見本づくりは勉強にもなるのでおすすめです

色見本はグラデーションを意識して作る

透明水彩は水の量によって色も変化します。

そこで、濃い色から淡い色になるようにグラデーションさせて色見本を作っておくと便利です。

グラデーションさせながら塗ることで、『この絵の具は伸びがよくてグラデーションさせやすいな』とか、『この色は粒子が荒くて沈みやすい色だな』とか、すごく勉強になります。

私は色見本を作るのが大好きで、何度も作り直しています

色見本一つとっても本当に透明水彩は奥が深くて全然飽きる気配がありません。

初心者さんにおすすめのパレット

では最後に、おすすめの水彩パレットをご紹介します

サクラクレパス パレット 24色用 パレツト24K

こちらとってもおすすめです!

500円以下と大変安いのに水を弾きにくく、また24色も入るので、私も初心者の頃大変お世話になりました!

欠点があるとすれば絵具を入れる仕切りが狭い所ですかね。太い筆で描く方にはおすすめできません。

ただ、初心者さんはだいたい皆さん6号前後の筆を使うと思うので、6号以下の筆を使用している方にはイチオシです。

ホルベイン 水彩パレット No.80

今回チラチラ写真に登場していたのがこちらのパレット!

やっぱりアルミパレットは丈夫で水を弾きにくく、またカッコいい所が良いですよね。

私は最初の頃プラスチック製のパレットを使っていましたが、アルミ製のパレットに替えてからモチベーションが一気に高まりました。

ホルベインのMサイズのパレットは仕切りも深く、混色スペースも広くて使いやすいです。

ターレンス アルミパレット 26色 S 指穴なし

小さいSサイズのパレットなら初心者さんでもお手頃で買えます。

こちらは小さいパレットですが指穴がないので混色スペースも広くておすすめです!

小さいサイズのイラストなど、あまり大量に絵具を使わない方はこちらで十分です。

ただし、大きいキャンバスに大胆に色を載せたい方はMサイズ以上のパレットを選んだ方が後悔しません。

ターレンス アルミパレット 39色 S 指穴なし

ターレンスのこちらのパレットは39色も入るので、絵の具沼にハマっている方におすすめです。

指穴がないバージョンは混色スペースが広くて快適です。

私は指穴のあるバージョンを持っていますが、それでもすごく使いやすかったので良かったら以下のレビュー記事もお時間のある時に読んでくださると嬉しいです。

パレットの作り方まとめ

透明水彩パレットの基本的な作り方

- 絵の具は固めて使う

- 水彩パレットは洗わなくていい

- 色相環を意識して並べる

- 初心者の内は白と黒をパレットに出さない

- 絵の具はパレットにたっぷりと出して固めておく

堅苦しいことは抜きにして、水彩パレットは基本をおさえつつ、どんどん自分が使いやすいようにカスタマイズしちゃってOKだと思います。

もっともっと透明水彩が好きな人が増えたら嬉しいです!

それではまた次回\(^o^)/