こんにちは、くうこです

透明水彩デビューして4ヶ月が経ちました。

4ヶ月が経ったと言っても、毎日水彩で絵を描いていたわけではなく、水彩は月に2~3回描く程度です。

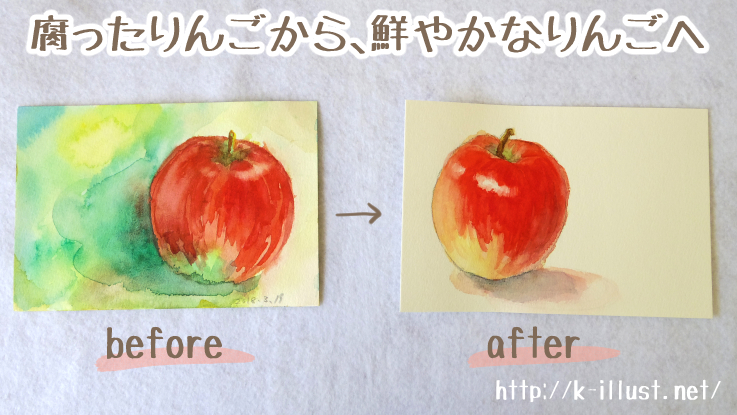

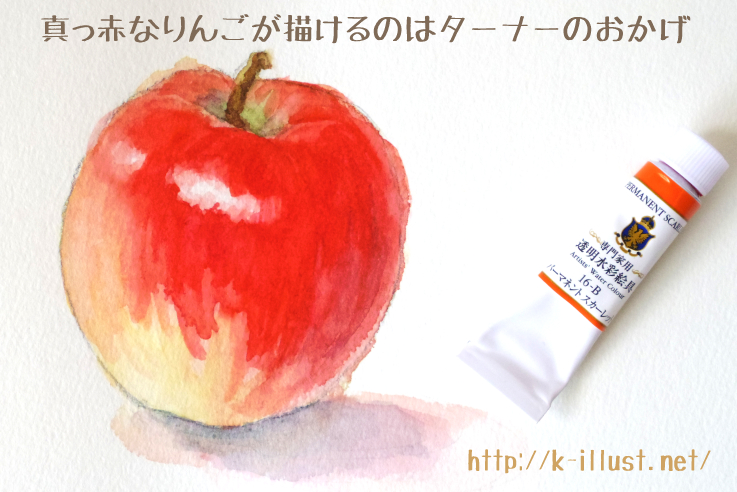

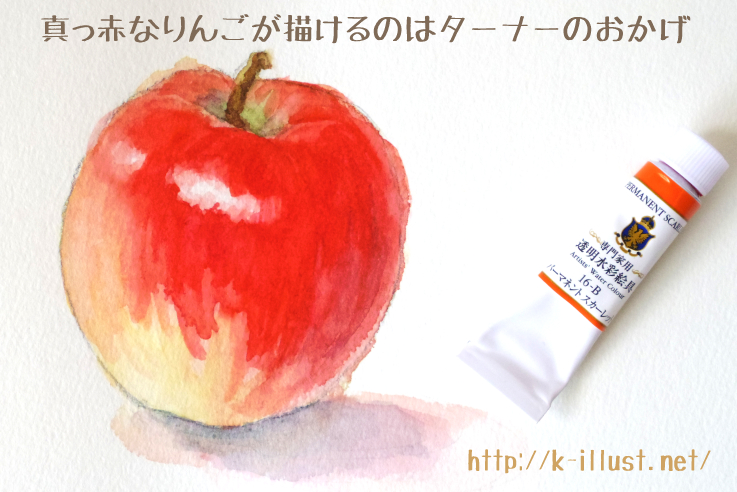

そんな私が久しぶりに描いたりんごがこちら。

けっこう上達しました!

週に1度の練習でも、初心者の私が独学でここまで上達できたのは永山裕子先生の技法書のおかげです。

今回は私が実際に参考にしてよかった方法や、透明感のあるりんごを描くコツを紹介します。

初心者でも透明感のあるりんごを描く方法

私は最初の頃、毒りんごばかり描いていました

いや、本当は透明感のある鮮やかなりんごが描きたかったのですが、何分独学ゆえにどうしたら透明感を残したまま描けるのかわからず、思うように塗れなかったんです。

3か月間参考書も買わずにただ感性のままに塗っていた私ですが、このまま自己流でやっていても上達しない!っと思ってとある1冊の技法書を購入しました。

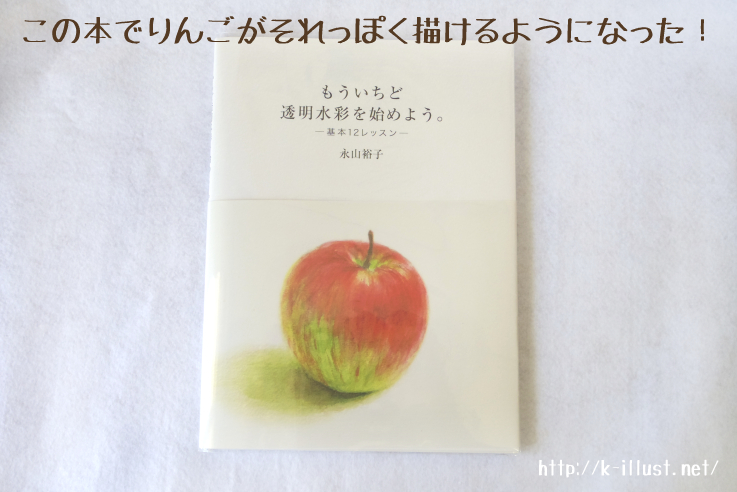

それが永山裕子先生の【もういちど 透明水彩を始めよう。 基本の12のレッスン

毎回毒りんごを描いていた私ですが、この本を参考に練習をはじめたら、たった1ヶ月で透明感のある水彩画を描けるようになりました!

永山裕子先生の本で救われた

永山裕子先生著書の『もういちど 透明水彩を始めよう。 基本の12のレッスン

独学で透明水彩を練習してみても、どうしてもりんごが上手く描けないことにすごい悩んでいました。

『もう水彩やめたい…、私には水彩のセンスがないんだ…』

と、水彩が嫌いになりかけた時に偶然出会ったのが永山裕子先生の作品でした。

透明水彩でこんなすごい絵が描けるのかと驚愕し、しかもこんなすごい先生がメイキング本を出版しているということで、すぐにその本を購入しました。

この話の続きはこちらの【永山裕子水彩画法の本で私はここまで上達した】で紹介しています。

何はともあれ、永山裕子先生の技法書のお陰で独学でも上達できたので私と同じように悩んでいる方はぜひ、参考にしてみてください。

透明水彩初心者向けりんごの描き方&コツ

話が長くなりましたが、ここからりんごの制作過程をご紹介していきます

永山裕子先生の【もういちど 透明水彩を始めよう。 基本の12のレッスン

制作過程と一緒にちょっとしたコツもご紹介します。

マスキングインクでハイライトをマスク

普段マスキングはしないのですが、今回ひさしぶりに【ミツワ マスケットインク ペンタイプ

マスキングがしっかり乾いたら、お気に入りの透明水彩絵具で塗っていきます^^

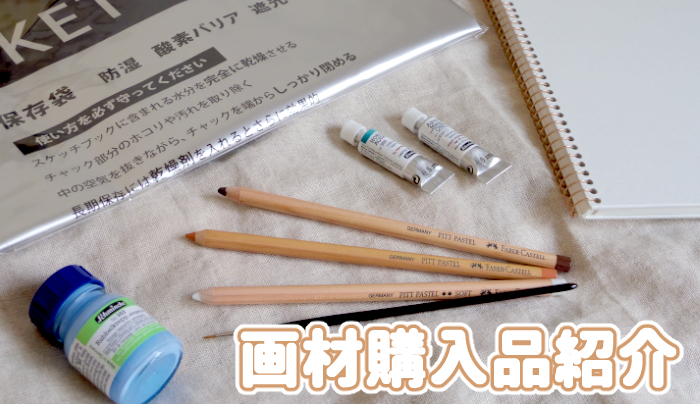

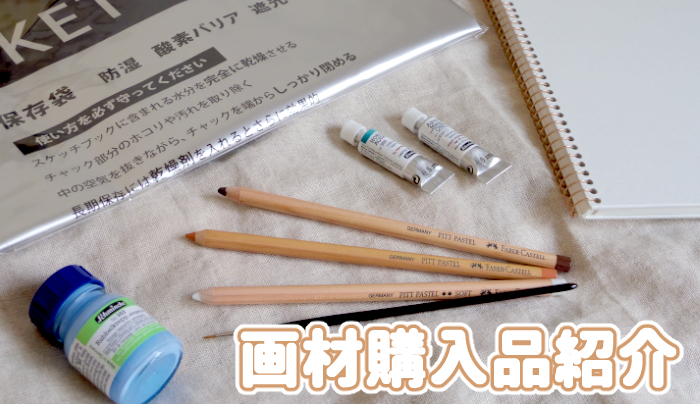

主な使用画材

- ヴィフアール水彩紙

- ミツワ マスケットインク ペンタイプ

- ターナー専門家用透明水彩絵具

- ホルベイン透明水彩絵具

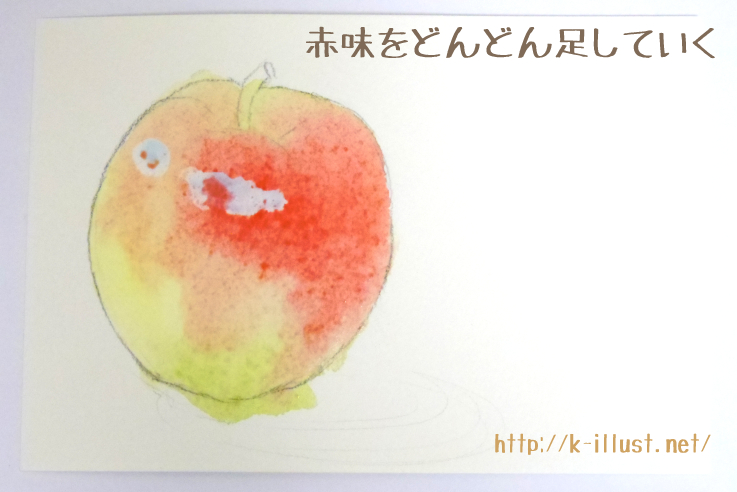

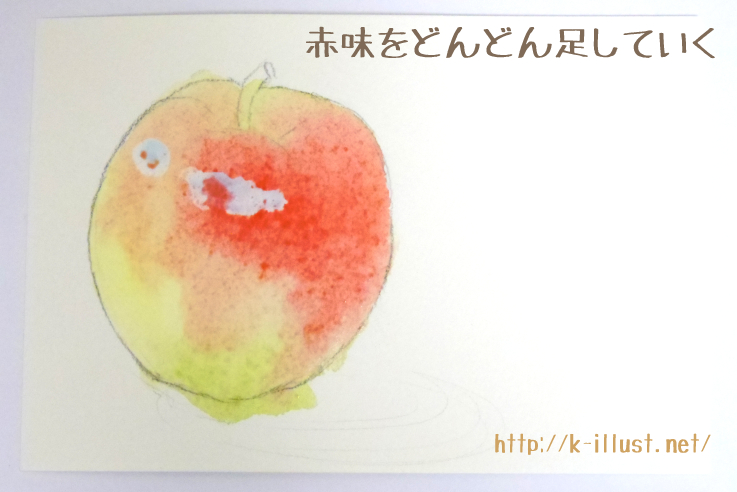

下地は大胆に濃淡をつける

まずりんご全体に下地として黄色を塗り、黄緑色で青みをつけ、さらにその上から赤味を大胆に入れていきます。

この朱色!

ターナーのパーマネントスカーレットが美しすぎて惚れ惚れします!

透明感のあるりんごを描くコツは、とにかく大胆に赤味を入れることです!

永山裕子先生曰く、この下地の段階で、できるかぎり色を付けると透明感が出るとのこと。

透明水彩の基本的な塗り方と言えば、うすい色から徐々に濃い色へと重ねていく方法が一般的ですが、何度も薄い色を重ねて調子をつけていくと濁ってしまうので、できるかぎり下地の段階で色を大胆に付けるのがコツです。

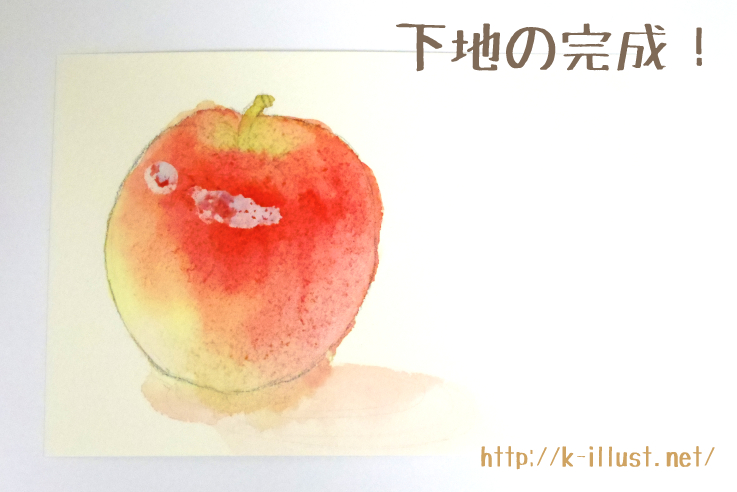

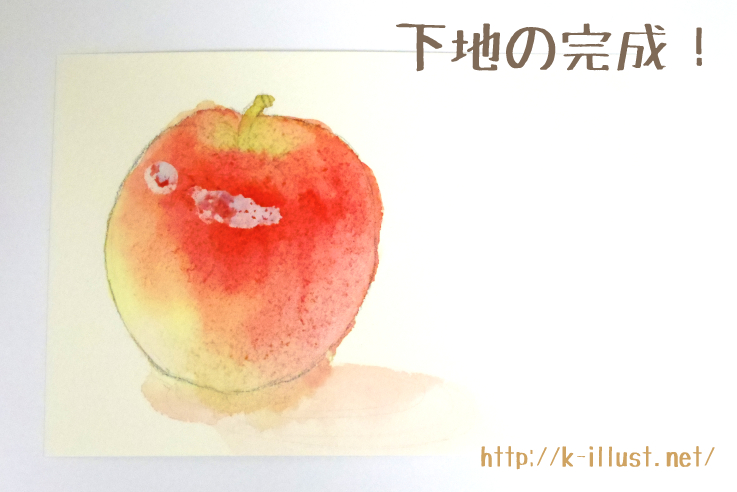

下地の完成です。

今思えば、もう少しここで調子をつけておいた方が良かったなぁと……。

次描くときは、そこら辺も気を付けようと思います!

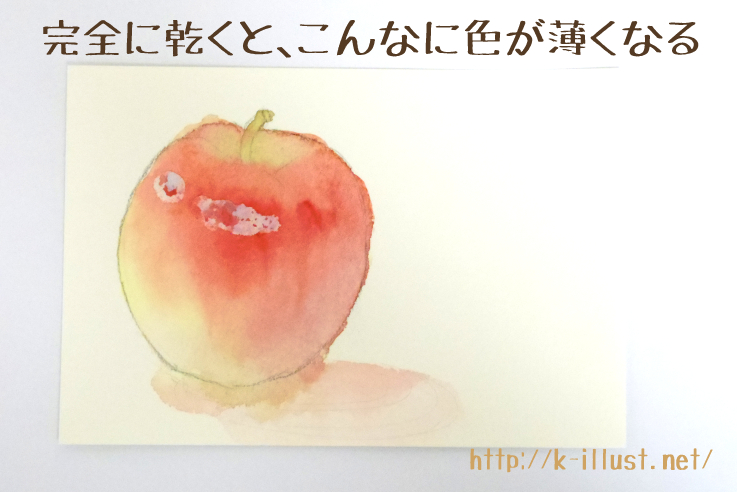

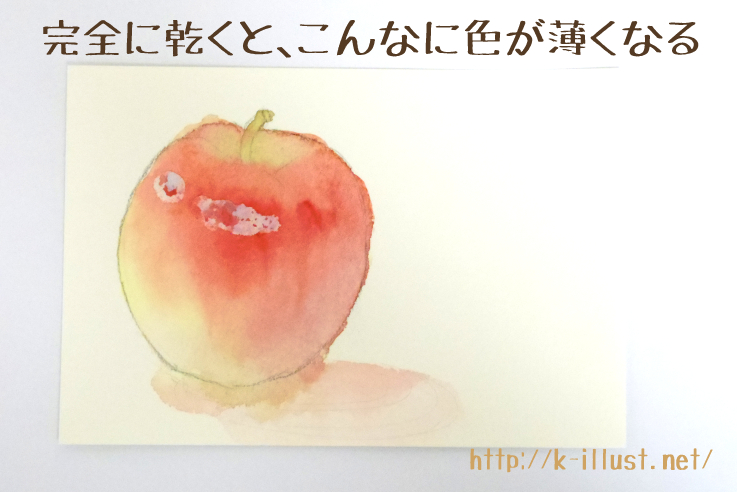

乾かすと色が薄くなる

透明水彩は塗りたての頃はみずみずしくてとても鮮やかな発色をしていますが、乾くと薄くなってしまいます。

だからこそ、下地の段階で大胆に色を入れることが大切なんです。

今回使用した『ミツワ マスケットインク

紙が完全に乾いていないと紙も一緒に破れて取れてしまうので、しっかり乾かしてからはがすのがポイント。

私はせっかちなので、過去に2度ほどそれで紙を破いたことがあります。破れた時のショックといったらないです。

実は今回も少しマスクしたところが破けてます。

マスキング液と水彩紙との相性もあるみたいです。

ヴィフアール水彩紙とミツワマスケットは相性が悪い

ヴィフアール水彩紙にミツワのマスキングインクを使うと高確率で紙が破けてしまいます。ヴィフアール水彩紙には他メーカーのマスキングインクがおすすめです。

そのままだとマスキングした部分が不自然に浮いてしまうので、私は筆で境界線をぼかしました。

マスキング部分の馴染ませ方は人それぞれだと思うので、いろんな馴染ませ方に挑戦して一番しっくりくるものを選ぶといいと思います。

おすすめのマスキングインクはこちらで紹介

マスキングをはがしたら塗り重ねる

下塗りの上に今度はどんどん赤味を足して陰影をつけていきます。

ターナーのパーマネントスカーレットをどんどん重ねていくとこうなります。

一番出っ張っているところにはパーマネントスカーレットとホルベインのピロールレッドを混色させた色をのせています。

永山裕子先生いわく、一番出っ張ているところを一番濃くすると立体感が出るとのこと。

床に落ちる影はまずりんごと同じ赤い色を薄く塗って、乾いたら薄い紫色を塗り、最後にターナーのマヤブルーで引き締めました。

ターナーのマヤブルーは本当に良い色をしていて私はよく影に使います。

影は補色を混ぜて作ろう

影は絵の具の黒を使わず、補色同士を混色させて透明感のあるグレーを作ります。

黒い絵の具を安易に使うと透明感のない絵に仕上がってしまうため、初心者の内は黒をパレットに出さず、補色を混ぜて様々なグレーを作る練習をするのがおすすめです。

さらに陰影をつけて完成

こんな感じで真っ赤なりんごが完成しました。

下地の段階で茎付近の緑色が濁ってしまい、それをなんとか修正しようと試みたのですが、下地の段階で濁ってしまったものはその後どんなに色を重ねても濁ったままでした。

濁ってもそれも味ということで

あと、マスクした部分がやはり不自然なので、今度はこのマスク部分をどう処理するかも勉強していかないとなぁと思いました。

今回使用した絵の具

たった8色でりんごを描きました

ターナー 専門家用透明水彩絵具

ターナー 専門家用透明水彩絵具

- パーマネントスカーレット

- パーマネントレモン

- オリーブグリーン

- マヤブルー

- バーンドシェナー

- バーンドアンバー

今回は【ターナー専門家用透明水彩絵具18色セット】をメインに使用しました。

ターナー本当に色が美しいのでおすすめです!

もっともっと愛用者が増えたら嬉しいです。

こちらの記事で詳しくレビューしています

ホルベイン透明水彩絵具

ホルベイン透明水彩絵具

- ピロールレッド

- ミネラルバイオレット

ホルベインもすごく発色が良くて描いていて楽しかったです。

永山裕子先生の著書でメインに使われている絵具もホルベインでした。

こちらの記事で詳しくレビューしています

ターナーのパーマネントスカーレット

私がこうして真っ赤なりんごを描けるのも、ターナーのパーマネントスカーレットがあってこそ。

もうこの子がいないとりんごが描けない

ただ、今度はもう少し薄く、淡い感じのりんごも描けるようになりたいので、絵の具だけに頼るのではなく混色の勉強もしていきたいです。

という事で、透明水彩初心者が本気でりんごを描いたらこうなったという制作過程でした。

水彩歴4ヶ月の初心者によるりんごメイキングにも関わらず、最後まで読んでくださりありがとうございました!

まとめ

りんごを描くコツ

- 下地の段階で大胆に濃淡をつける

- 出っ張ったところはより濃く色を置く

この2点に気を付けるだけでもかなりいい感じのりんごが描けるようになります。

永山裕子先生の技法書は独学で透明水彩をはじめた私でも本当に分かりやすかったのでおすすめです。

この事がきっかけで永山裕子先生が大好きになり、先生が愛用しているシュミンケ・ホラダム透明水彩絵具を買っちゃいました!

先生が普段どんな絵具を使用してあの透明感のある作品たちを生み出しているのか気になる方は、良かったら上記記事も読んでみてください。

それではまた次回\(^o^)/